第2回 適正な労働時間の根拠

執筆:松島 紀三男(まつしま きみお) 公開:

私は最近「残業ゼロ」「残業削減」を研究テーマとして力を入れています。ライフワークにしてもいいな、と思っています。そこで、これから「残業ゼロ」実現を目指して、それにまつわるいろいろなことを綴っていきたいと思います。お付き合いただければ幸いです。

前回は労働時間の基準についてお話ししました。今回のテーマは、「適正な労働時間の根拠」についてです。

1.どのくらいの労働時間が妥当なの?

「残業ゼロ」実現を考える前に、果たしてどのくらいの労働時間が適正かを考えてみましょう。前回は、労働時間の現在の法的基準を根拠として述べましたが、そもそも、どのくらい働くのがよいことなのか、その基準の根拠が明確でないと、単に形式的基準である労働時間法制を墨守するだけになってしまいますし、残業削減の意義に対する確信も持てないでしょう。

したがって、「残業ゼロ」実現を目指す上で、「残業ゼロ」という目標の前提となる目的として、適正な労働時間の根拠を確認することは大きな意義があると考えます。

2.適正労働時間算出の原理

適正な労働時間を決める根拠として、大別すると以下の4つの原理があると考えます。

1)生存必要性原理

生活するのに必要な財貨(衣食住等、生活に必要な価値を持つもの、お金等)を得るのに必要な時間だけ働くという原理です。逆に言うと、生活するのに必要な財貨が得られれば働くのを止める、働かないで暮らすことができます。反面、必要な財貨が得られないと、いつまででも働き続ける必要があります。肉食獣が餌となる動物を求めて、何日も食べずに狩りをするのも同様の摂理に基づく行動と言えます。

人類も狩猟採取経済から自給自足経済の時代は、この原理に基づいていたと考えられます。

2)生産性原理

自給自足経済から、交換に基づく経済へ移行すると、市場で競争力のある生産物をなるべく多く、効率的に生産する必要性が生まれました。

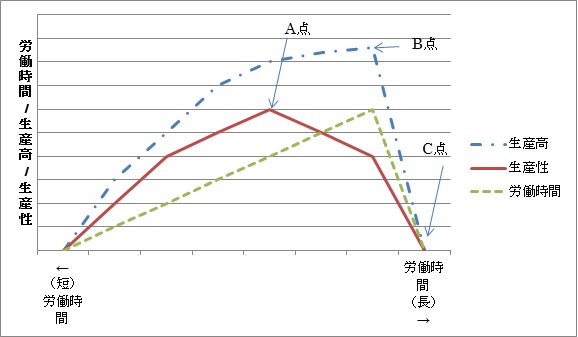

そのためには、労働者一人当たり、なるべく多くの時間働かせると出来高は多くなるはずですが、人間は機械ではないので、際限なく生産性が高まるわけではありません。一定の段階までは労働時間を延ばすに従い生産性が上がりますが、ある段階から効率が低下していきます。

上の図で言えば、A点が最も生産性が高く、出来高はB点がピークとなりますが、効率が低下し、種々の弊害も顕在化してくると考えられます。C点は、長時間労働の末、健康を害したり、退職したり等で生産性がゼロになるポイントです。

生産高に対して効率の高さがピークをなす、最も生産性の高い労働時間でバランスをとる考え方であり、資本の原理ということもできるでしょう。

これは実験によっても検証され、ジョン・レイによる研究(「8時間労働論」,1894年)では10時間、9時間、8時間労働のうち、8時間労働が、多職種に最も効果的であり、生産性が高いという結論が得られました。

3)従業員幸福度(EH)原理

従業員が健康で文化的な生活を営める私生活の時間を確保するためには、労働時間をどの範囲にとどめる必要があるかという原理です。近年、特に重視されるようになってきた考え方であり「人を大切にする経営」原理と言えるでしょう。

労働者の立場に基づく考え方であり、先人たちの闘いによって勝ち取られた成果として、労働時間の短縮が進められてきました。国際的標準となって久しい8時間労働制の起源は諸説ありますが、エポックとなったのは、19世紀末の米国、シカゴのストライキとされています。

1886年5月1日、シカゴで、アメリカ労働総同盟が8時間労働制を要求するストライキを決行しました。そこでは「8時間は労働のため、8時間は休息のため、8時間は好きなことを行う自由な時間のため」(Eight hours labour, Eight hours recreation, Eight hours rest)というスローガンが高らかに謳われました。

このスローガンはイギリスの社会革命家であり、経営者でもあった、ロバート・オウエンによって1817年に提唱されたものとされています。

さらに、1919年、ILO第1号条約において、8時間労働が採択され、労働時間の標準となる原則として、国際的に普及していきました。

日本においても、1947年の労働基準法制定により、一日、8時間労働が初めて法制化され、その後、1987年に改正され、週40時間制が法的規則となっています。

4)マクロ経済最適化原理

従業員一人ひとりは、労働者であると同時に、経済の根幹をなす消費者でもあります。賃金同様、生産高の極大化を目指すことは、消費機会の低迷という大きな副作用を伴います。

実際、日本における長時間労働の解消困難が、個人消費低迷の要因となっていることは、多くの識者が指摘するところであり、お盆や土日への休みの集中が、サービスやモノの消費機会損失となっていることは明らかです。

前述の「8時間は労働のため、8時間は休息のため、8時間は好きなことを行う自由な時間のため」というのは、従業員個人のためであると同時に、経済全体の活性化にもつながるはずです。

経済界、労働界、行政が連携し、マクロ経済を最適化する原理の観点から、全体の価値が最大・最適となるような労働時間のあり方について、今後も研究、実践による検証が行われるべきでしょう。

3.これからの労働時間は、ワーク・ライフに加え、経済・社会のシナジーを追求すべき

産業、仕事の内容も多様化している今日、職種や雇用の条件、ポジション等によって労働時間の規制を緩和しようという動きも散見されますが、先人たちの知恵と運動の成果である労働時間の規制を安易に緩和することに、私は反対です。

労働時間の歯止めが幸福な人生、豊かな経済、社会をつくるのであり、安易な労働時間の規制緩和は19世紀の強欲な資本家に逆戻りするような経営の跋扈を許し、資本の暴走が社会全体を損なうことになると危惧するからです。

これからの労働時間は、ワーク・ライフに加え、経済・社会のシナジーを追求すべきと考えます。児童労働、過酷な労働時間の下に生産された原材料や製品を購入しない、そのような企業と取引しないという、公正な労働時間をビジネスの原則とする、オープンな経営原則も考慮されるべきでしょう。労働時間以外の時間の活用目的として、ボランティア等の社会貢献を加える考え方も現れてきました。

ここまで見てきたように、適正な労働時間の根拠は多面的ですが、それらのバランスと相乗効果を考え、人々の幸福の最大化、経済価値の最大化、持続可能な社会をつくる全体最適の労働時間管理が追求されるべきと考えます。

→ コラム一覧に戻る